新华社沈阳5月21日电(记者王莹)经过中外科学家的共同努力,固态电池相关研究取得新突破。近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心研究员王春阳联合国际团队,利用原位透射电镜技术在纳米尺度首次揭开了固态电池突发短路成因,并提出相应对策,研究成果5月20日发表在《美国化学学会杂志》上。

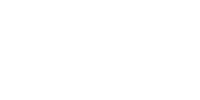

当前,手机、电动汽车都依赖锂电池供电,但液态锂电池存在一定安全隐患。研究人员正在研发更安全的“全固态电池”,用固态电解质取代液态电解液,同时还能搭配能量密度更高的锂金属负极。然而这种革命性电池面临一个致命难题:固态电解质会突然短路失效。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科研人员用原位透射电镜观察发现,固态电解质内部缺陷(如晶界、孔洞等)诱导的锂金属析出和互连形成的电子通路直接导致了固态电池的短路,这一过程分为两个阶段:软短路和硬短路。软短路源于纳米尺度上锂金属的析出与瞬时互连,这时的锂金属就像树根一样沿着晶界、孔洞等缺陷生长,形成瞬间导电通路,即软短路。伴随着软短路的高频发生和短路电流增加,固态电解质最终彻底丧失绝缘能力,引发不可逆的硬短路。

基于这些发现,研究团队利用具有机械柔性且电子绝缘的三维聚合物网络,发展了“刚柔并济”的无机-有机复合固态电解质,有效抑制了固态电解质内部的锂金属析出、互连及其诱发的短路失效。

该研究通过阐明固态电解质的软短路-硬短路转变机制及其与析锂动力学的内在关联,为固态电解质的纳米尺度失效机理提供了全新认知,为新型固态电池的开发提供了新的理论依据。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

-

新华全媒头条丨“中国经济圆桌会”共话“中国游”

新华全媒头条丨“中国经济圆桌会”共话“中国游”

- 新华全媒+丨第九届丝博会开启国际经贸合作新航程

- 财经观察丨电子凭证会计数据标准推广至全国 能干什么?

- 新华视点丨土地生金:乡村经济增长新引擎

- 经济参考报丨从“红色粮仓”到红色文旅融合发展

- 闲记丨一支球拍的多哈历险记

- 通讯丨人与自然的交响曲 内罗毕国家公园的和谐共生之路

-

你好,双拥城丨留在石河子

你好,双拥城丨留在石河子 -

世界计量日致敬不变守护

世界计量日致敬不变守护

推荐阅读:

高德发布2024年“温暖回家路”服务计划 科技驱动打造春运数字化标配

快手发起“e路护苗绿色成长”主题活动 大咖沙龙共话未成年人保护议题

助力山区儿童学会自我保护 字节跳动公益启动“益童普法小课堂”