新华社北京5月16日电 题:世界高血压日:关注血压健康,科学防治是关键

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

新华社记者李恒、田晓航

2025年5月17日是第21个世界高血压日。高血压作为全球最常见的慢性病之一,已成为威胁人类健康的重要隐患。专家呼吁,公众应提高对高血压的认知,通过科学监测、合理用药和健康生活方式,有效降低心脑血管疾病风险。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

高血压患病率攀升,年轻化趋势敲响警钟

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

北京大学第一医院副院长、心血管疾病研究所所长李建平介绍,在未使用降压药物的情况下,非同日3次血压超过140/90mmHg,可诊断为高血压。高血压是一种心血管综合征,病因多样、起病隐匿、危害严重,需长期综合治疗。

据世界卫生组织统计,全球约有13亿高血压患者,其中近半数未得到有效控制。在中国,高血压患病率已超过27%,且呈现年轻化趋势。

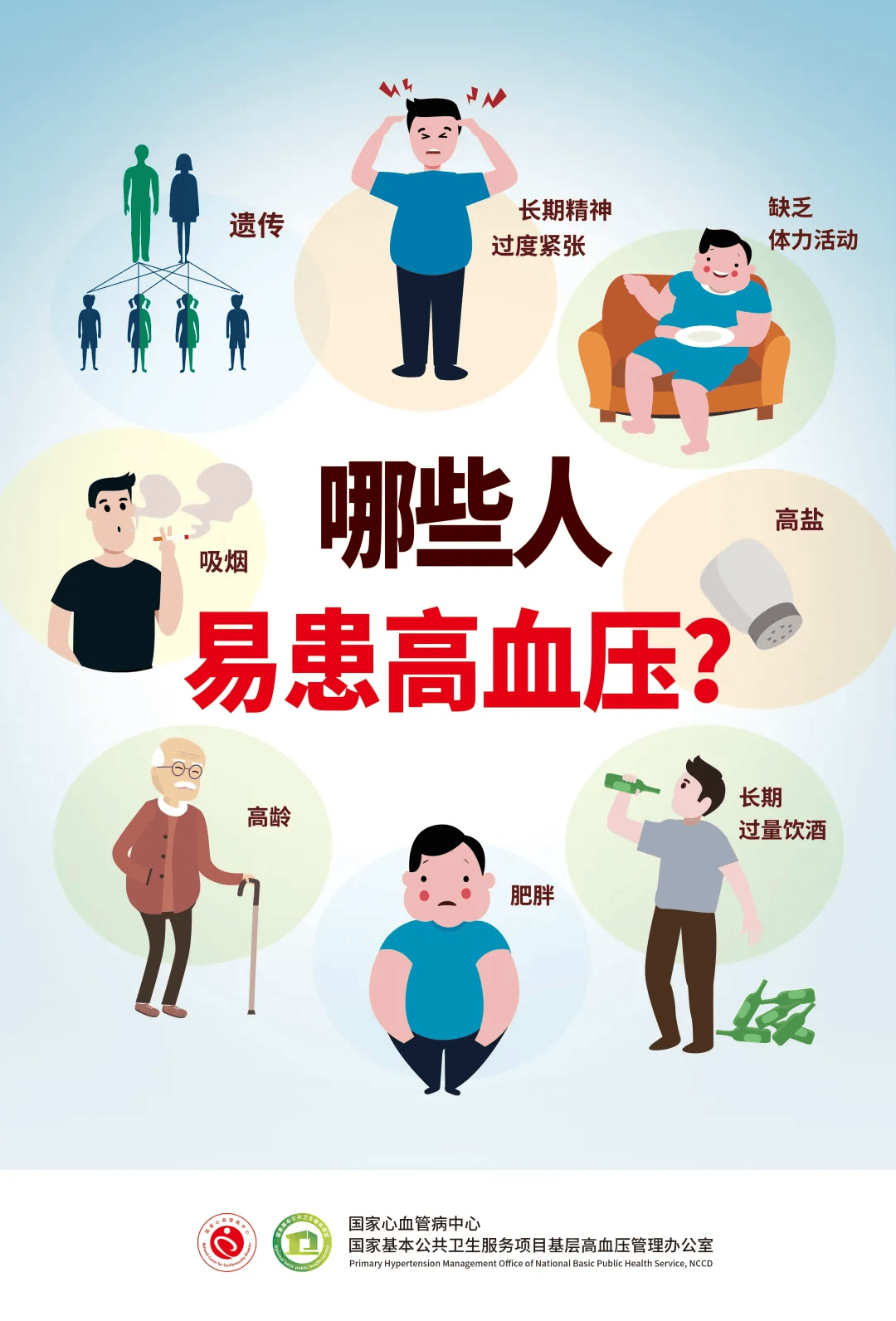

李建平说,当代年轻人饮食结构不合理,摄入钠盐增多,会导致血压升高。缺乏运动、肥胖比例高、烟酒嗜好等也会增加高血压发生风险。此外,年轻人在面对工作、学习压力时会出现紧张、焦虑情绪,导致交感神经兴奋,造成血压升高。

“若不加以控制,高血压会造成多系统损伤,其中心脏、脑部、肾脏、眼部及血管危害更为突出。”李建平说,长期高血压会导致动脉硬化、心肌肥厚,增加心梗、脑卒中风险;肾脏或肾动脉受损可能引发肾功能衰竭;眼底病变可能导致视力下降甚至失明。

专家表示,目前我国高血压知晓率、治疗率和控制率仍处于较低水平,许多患者未能及时就医,导致病情延误,普及高血压筛查和健康教育至关重要。

破除认知误区,正确看待降压治疗

事实上,高血压早期症状并不典型。如何识别高血压信号?专家指出,定期测量血压是关键,尤其是有家族史、肥胖、长期熬夜等高危人群。若出现头晕、头痛、心悸等症状,应及时就医。

一些对高血压的认识误区,导致不少人在预防和治疗上走了弯路。比如,针对“没症状就不用治”这一说法,北京大学第一医院心血管内科主任张岩说,血压升高对身体的损害持续存在,每个人对血压的耐受情况也不同。即使没有症状,也会对心、脑、肾等重要器官造成损伤。等到这些器官出现症状时,往往已经受到了不可逆的损害。

有人认为“高血压是遗传导致,自己避免不了”,张岩说,对于大多数原发性高血压患者,饮食习惯、体重增加、工作压力等都会对血压产生影响,应积极控制相关因素。针对继发性高血压,患者如果能发现并治疗原发病,血压也能更好地得到控制。

不少人认为“降压药有副作用,不能长期吃”,专家表示,许多患者需要长期服药来维持血压稳定,如果自行停药,血压很可能会“反弹”。但在一些情况下,如天气炎热时出现血压下降,可以在医生评估下调整药物剂量乃至停药,但需密切监测血压变化。

此外,继发性高血压患者如果原发病得到有效治疗,有可能出现较明显的血压下降,此时可减少药物。原发性高血压目前有介入治疗手段,如肾动脉去神经术,也可能达到减少用药负担的效果。

防胜于治,生活方式干预是“第一处方”

“许多患者确诊高血压后才开始重视健康,但日常预防更重要,必须打好‘组合拳’。”北京医院心血管内科主任医师邹彤说,日常生活方式干预主要包括饮食干预、运动干预、减压减重、严格戒烟、限制饮酒等。

《成人高血压食养指南(2023年版)》建议,成人高血压患者要增加富钾食物摄入,清淡饮食,少吃含高脂肪、高胆固醇的食物;多吃含膳食纤维丰富的蔬果;摄入适量的谷类、薯类;适当补充蛋白质,可多选择奶类、鱼类、大豆及其制品作为蛋白质来源。

在中医看来,高血压的发病多为先天禀赋不足、年迈体弱、长期情志失调、饮食不节、劳逸失度等因素导致机体肝肾阴阳平衡失调所致,因此,防控高血压也需从多个方面入手。

中国中医科学院西苑医院心血管一科主任医师段文慧介绍,饮食需注意低盐和少吃辛辣、肥甘厚味等容易生湿助热的食物;适度运动有疏通气血、增强脏腑功能、稳定血压的作用,可选择太极拳、八段锦等传统功法;保证充足睡眠,有助于维持血压稳定;保持良好的心态则有助于气血通畅,阴阳平衡,从而稳定血压;日常还可通过穴位按摩、耳穴压丸及膳食养生等方法预防或辅助治疗高血压。

【纠错】 【责任编辑:张樵苏】-

新华全媒头条丨“地瓜经济”与“三个浙江”

新华全媒头条丨“地瓜经济”与“三个浙江”

- 新华全媒+丨小村新事:天津“农业潮牌”养成记

- 新华视点丨一些中小学劳动课为啥沦为“走过场”?

- 追光丨0:1到3:1,广厦是如何做到的?

- 新华每日电讯丨何以中关:走进“神州第一村史馆”

- 文旅新探丨用传统摄影工艺给自己留个影

- 国际观察丨特朗普宣布解除对叙制裁有何考量

-

云南彝良:“宝藏村”里见乡愁

云南彝良:“宝藏村”里见乡愁 -

“河北净菜”如何变“北京好菜”

“河北净菜”如何变“北京好菜”

推荐阅读: