日前,中国科学技术大学陈彦教授团队在非接触心脏活动感知研究领域取得重大进展。研究团队首次发现并利用心脏机械活动谐波中的“拍频效应”这一重要物理现象,成功克服了远场条件下由呼吸运动引起的大数量级干扰。在无须任何模型训练的情况下,他们利用毫米波雷达技术实现了高精度的非接触人体心脏活动监测。这项研究成果标志着非接触心脏监测技术迈入新阶段,为心血管疾病的早期预防与长期监测提供了创新解决方案。相关研究成果发表在《自然·通讯》上。

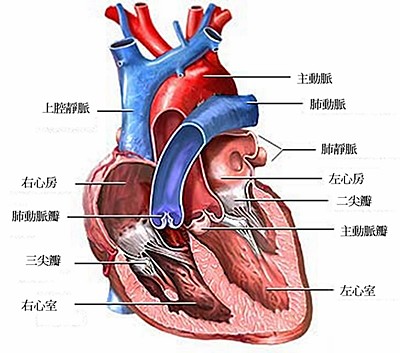

心血管疾病是全球第一大致死疾病,每年约有1790万人因此丧生。在我国,随着老龄化加速,心血管疾病的发病率与致死率均居世界前列。研究表明,许多早发心血管疾病可以通过及时诊断和治疗有效预防。长期连续的心脏活动监测对疾病的发现至关重要。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

然而,现有心脏监测技术多为接触式测量,例如传统的心电图设备需要在体表贴附多个电极,可穿戴设备则常基于光电容积描记法,这些方法由于舒适性不足、对使用环境敏感等原因,难以实现长期连续的心脏活动监测,从而可能错过心血管疾病诊断和治疗的最佳时期。

近年来,毫米波雷达技术被应用于心脏活动监测,展现出非接触、便捷和高精度的潜力,但是技术发展仍面临“呼吸谱泄漏”这一重大挑战。团队解释,由于呼吸幅度(厘米级)远大于心跳幅度(亚毫米级),呼吸谐波在心跳频段产生显著的频谱泄漏,导致信干噪比严重下降,限制了心脏活动监测的精度。

对此,研究团队通过系统性分析,发现了两个重要的物理现象,从而成功破解这一难题。“我们观察到呼吸谐波比心跳谐波衰减更快,尤其在高频段,呼吸干扰的影响显著减弱。其次,我们发现心跳谐波中存在‘拍频效应’,也就是高阶心跳谐波叠加会产生与心跳周期一致的拍频特征,其频率等于相邻谐波频率之差。”团队介绍。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

基于这两大发现,研究团队创新性地将心跳特征提取频段从基频转移到高阶谐波频段(约10倍频),从而有效消除了呼吸谐波的干扰,显著提升了监测精度。在大规模医院场景和日常生活场景中,系统取得了26.1毫秒和34.1毫秒的中位误差,充分验证了其医学应用价值。

这一研究突破为毫米波雷达在心脏活动监测领域的应用奠定了重要基础,在使用过程中,被测者不需要佩戴电极,也不需要去除衣物,以无感的方式完成长期持续心脏活动监测,展现出广阔的临床应用前景。(记者丁一鸣、常河)

【纠错】 【责任编辑:王佳宁】-

新华全媒头条丨万千清流润民生——谱写新时代治水新篇章

新华全媒头条丨万千清流润民生——谱写新时代治水新篇章

- 新华全媒+丨中国再添4项人类非遗代表作!

- 新华每日电讯丨向新·向绿·向外:解析宁夏经济何以向好

- 新华视点丨福建南安:点“石”成金 擦亮高质量发展新名片

- 全球连线丨一位美国陶艺家与中国古瓷窑的文化情缘

- 记者手记:沈阳的“一只鸡”如何孵出百亿元产业链

- 星空有约丨8日木星冲日 观测木星迎良机

-

微纪录片|四秩泰达 潮涌新篇

微纪录片|四秩泰达 潮涌新篇 -

职校学非遗 传承酝匠心

职校学非遗 传承酝匠心